永远消失的场景,和永存心中的温暖

徐州的冬天,不知是何时开始的。或许是从街道上刚刚出现了穿羽绒服和大衣的人开始,又或是从路边早已发黄的银杏树叶随着最后的几场越来越冷的雨水浇落开始。

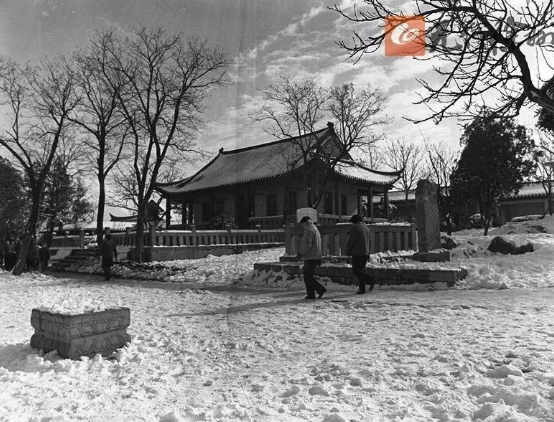

在三四十年前,空调还不普及,也没有暖气,那时候比现在还冷,到处可以看到冰块,但人们似乎不感觉到冷。

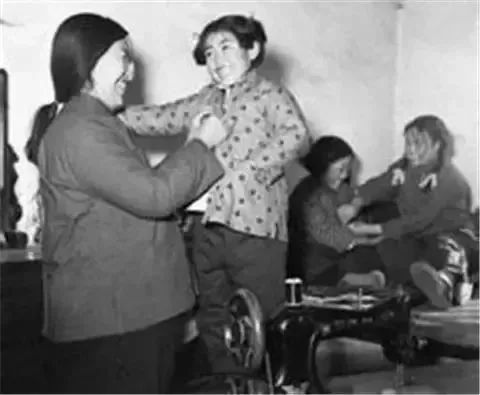

记得小时候穿着毛衣都是妈妈亲手织的,穿上妈妈牌的爱心毛衣,非常暖和。

热水袋、盐水瓶就是最方便的取暖工具,经常放在被窝脚的地方。

80后冬天的回忆,苦涩却幸福……

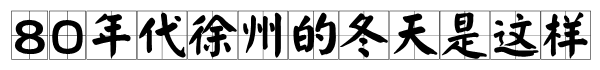

古城徐州的雪,总是很神秘,你不知道他什么时候来,也不知道他这一季能来几次,好在,他从不缺席徐州的冬天。雪到之处,是包裹着狂欢的静谧,是充斥着奔放的沉郁,既无声又喧嚣,既矛盾又和谐。

小时候觉得徐州的雪挺大的,家里还会备着一双cha雪的鞋,要足够旧足够皮实,经得住折腾,可以了,去撒欢吧。那时棉鞋很珍贵,尤其是全手工的,奶奶从春天就开始纳鞋底,黑色灯芯绒的鞋面儿,里头塞着厚登登的棉花,整个冬天就靠它了。

80年代徐州的雪景,那些熟悉的街道、建筑,老徐州是否感觉特别亲切。

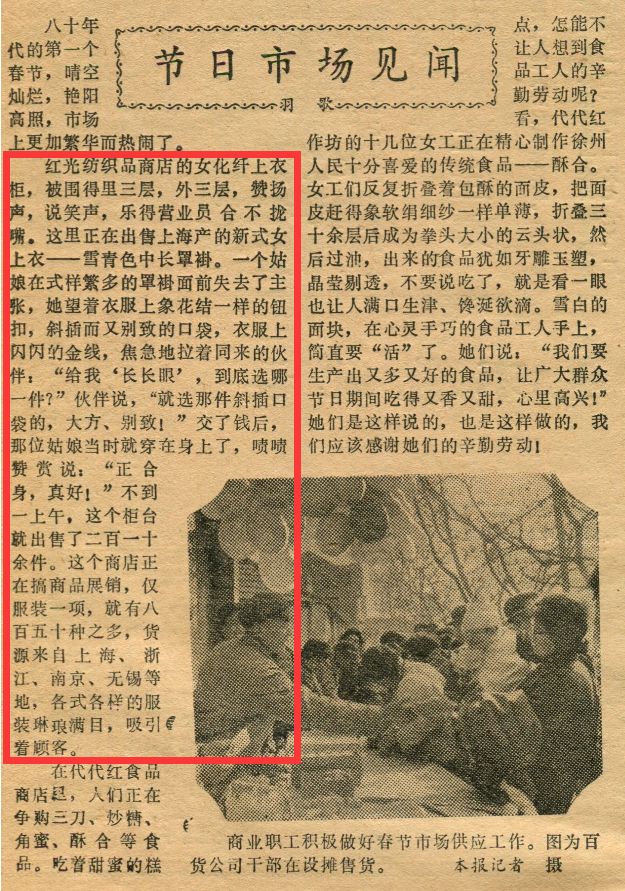

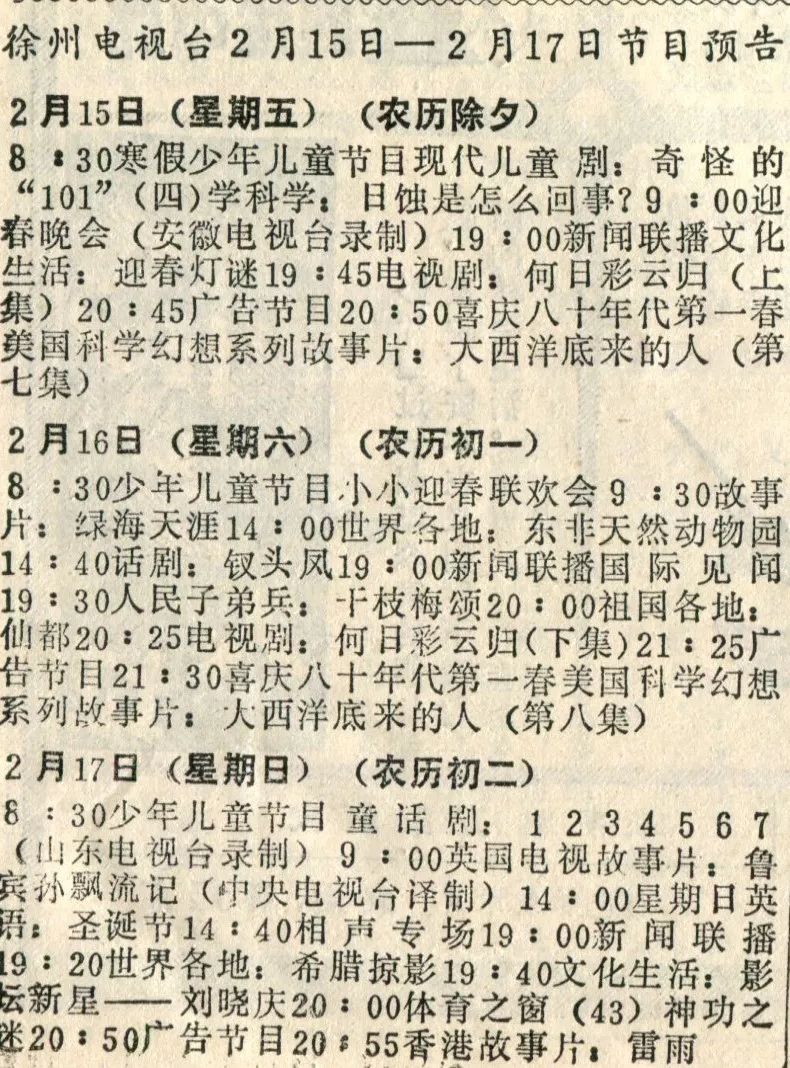

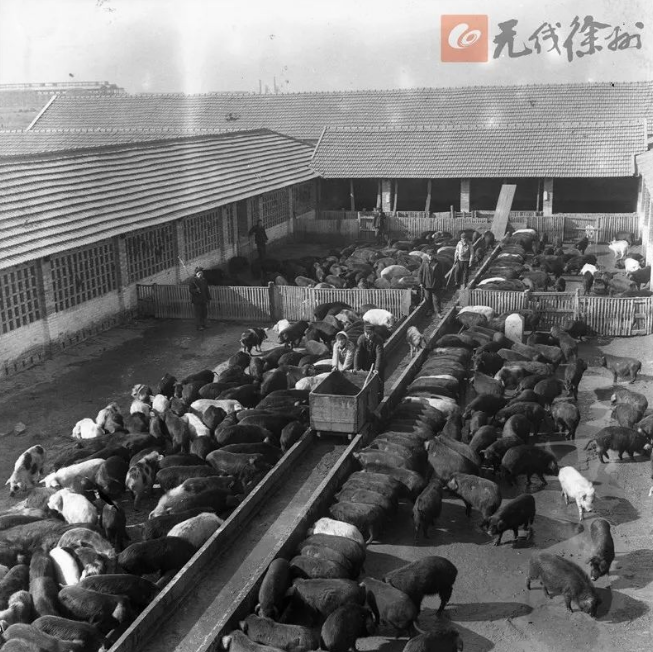

80年代的第一个春节,晴空灿烂,艳阳高照,正应了人们的大好心情。看看徐州人都吃啥,穿啥,用啥,看啥,拉啥。

徐州市民最青睐的还是本地名优产品。

1979年12月,在苏州举行的江苏省十二市县糖果糕点评比展销会上,徐州市糖业烟酒公司的桔子硬糖、奶油饼干,分别获得同类产品第一名,并获得团体优胜第一名。在展销会确定的39个江苏名特产中,徐州市有六种,是最多的一个市。徐州人扬眉吐气,专买自家货,各色糖果、奶油饼干、小孩酥等供不应求。

在代代红食品商店里,人们抢着争购三刀、炒糖、角蜜、酥合等食品。看代代红作坊的十几位女工正在精心制作徐州人民十分喜爱的传统食品——酥合。(话说酥合长什么样,各位亲还知道吗)

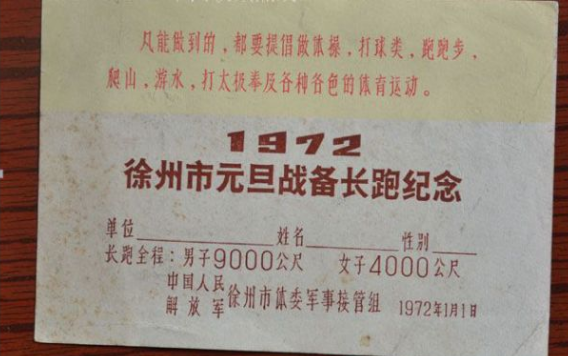

那是1952年的冬天,12月20日,徐州市首次举行了全市冬季越野长跑比赛,当时参赛的男子组159人,女子组75人。从此至1964年,每年冬季都要举行全市性的长跑竞赛活动,时间一般在元旦前后,比赛名称尚未固定,有时称越野跑,有时称迎春跑。直到1965年以后,才正式定名为“元旦环城长跑”,但是随后的“文化大革命”让这项活动中断几年,并一度改称战备环城长跑。

从市档案馆提供的《1965年徐州市元旦环城长跑竞赛规程》看到,该年活动集合地点在云龙公园长廊北头,先由云龙公园内石桥西首出发,至海郑路西首入基建局右侧河堤路向北,至淮海路徐州会堂向东,经中山路口、济众桥到东车站,经复兴路口向南过铁路分局、和平桥,入海郑路到体育场门前,全线长8600米。长跑组织方还充分考虑到男女体能的不同,安排的女子组路程比男子组短:到达淮海路中山路交岔口时,向右入中山路南段过解放桥到体育场门前,全线长4700米。

“1972 徐州市元旦战备长跑纪念”证书的红底封面上,印有毛泽东主席题写“发展体育运动,增强人民体质”的烫金字,字旁有运动员跑步的图案。证书内页有单位、姓名和性别。再下一行是长跑里程:“男子9000公尺,女子4000公尺”。

1973年起,元旦长跑名称恢复,并确定在每年的1月1日上午举行,一直延续至今。

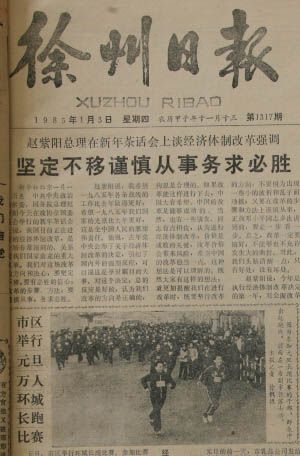

改革开放以后,体育事业迅速发展,人们健身意识迅速提高,参加长跑比赛的群众越来越多。1986年,为庆祝第十一届江苏省运动会第一次离开省会南京在徐州举行,对元旦长跑活动进行了影响深远的改革。活动设竞赛组和普及组两个组别,普及组由市厂矿企业、机关、学校和部队等单位组成,每单位组成若干个百人方队,沿规定的路线集体慢跑;竞赛组一般分男女两个组别,男子组距离约1万米,女子组距离5000米。

这项改革使每年参加活动的群众增加到1万多人,一路行来,浩浩荡荡,整齐划一,群情激昂,场面十分壮观,影响更加广泛。鉴于每年在竞赛组比赛名列前茅的选手,基本上来自各类体校中长跑运动员,加上元旦长跑的群众健身功能日益突出,自2006年起取消竞赛组。

经过多年的发展,徐州元旦长跑运动注入了许多新的内容,各个方队打着写有单位名称的旗帜,穿着整齐的服装,呼喊着彰显单位文化的口号,向市民展现各自的行业风采。2008年奥运年,元旦长跑组织方还邀请了王军霞等四位奥运冠军来徐领跑。

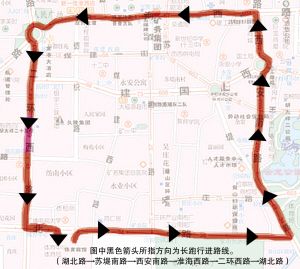

随着城市发展,元旦长跑的路线也几经变化。自2006年起,元旦长跑的集合地点迁到湖北路体育中心田径场,由田径场围栏北门出发,向右入湖北路,沿湖北路向东入苏堤路经西安南路、淮海西路,向左入二环西路至湖北路口,转入体育中心大门口结束,全程约6000米。

使用了12年后,自2017年开始,长跑路线改为环云龙湖东湖进行,沿途经艺术馆、季子挂剑台、苏公塔、沉水廊道、水上世界、音乐厅等景点,被市民赞为“史上最美长跑路线”。

如今的元旦健身长跑已经成为徐州市民的新年体育嘉年华。孩子喜欢,女人喜欢,老年喜欢……队伍出发前,还有各种健身项目的表演呢。

- 徐州市公积金政策重大调整!夫妻最高可贷100万元

- 徐州信息网恭祝全市人民中秋快乐!

- 徐州市住房和城乡建设局某原副局长被判刑!

- 徐州驾校8月份合格率排名出炉!

- 铜山这些校外培训机构被查!

- 不调休!中秋节放假安排来了

- 徐州市常态化开放核酸采样点明细来了!

- 徐州主城区16所公办热门小学启动电脑派位!

- 徐州九顶山野生动物园 9月28日正式开园迎客!

- 徐州第3轮地铁规划

- 徐州又出新政,公积金偿还商贷细则来了!

- 汽车客运南站、汽车客运西站即将终止站务经营

- 2022年徐州最新最全买房、贷款、落户政策

- 移步换景!一起来看看彭城广场新面貌

- 核酸采样小屋,亮相徐州!

- 徐州市居民小区,开始集中整治!

- 徐州市全员核酸检测预约登记系统正式启用

- 被通知集中隔离应该做什么?

- “抄小道”,逃避防疫检查!被处罚!!!

- 徐州加油 坚持,必将胜利!!